サービス・ドミナント・ロジック視点から考えるカスタマーサクセス

小原良太郎

2024.10.15

顧客が成功してもらうために、つまり何らかの価値を得てもらうために、カスタマーサクセスとして様々な取り組みをするかと思います。その際に、どのような取り組みをしていくとよいのか、それを考えるための視点として、「サービス・ドミナント・ロジック(Service-Dominant-Logic)」が非常に参考になるのではと思っています。

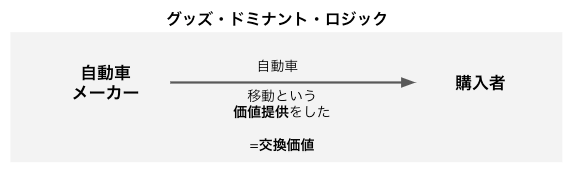

グッズ・ドミナント・ロジック

サービス・ドミナント・ロジックを考える前に、別の視点であるグッズ・ドミナント・ロジックについて説明します。

これは所謂、マーケティング・マネジメント、4P(Product,Promotion,Place,Price)のような考え方です。製造したものを売ることで価値を提供していると考えるようなイメージです。

具体的に自動車で考えてみましょう。

自動車メーカーは自動車を製造します。そしてその自動車を購入した方は、お金と引き替えに移動するという価値を享受する、つまり自動車メーカーは移動することができるという価値を提供したということになります。そりゃそうだよね、となるのですが、本当に価値は提供できているのでしょうか?

例えば購入者に運転するスキルがなければ移動という価値を購入者が享受することはできません。またもしかしたら購入者の周りには道路が整備されておらず、とても運転ができるような場所ではなく、移動がままならないかもしれません。

こう考えると、実は製造したものを届けるだけでは価値提供には至らないこともあるというこがわかってきます。

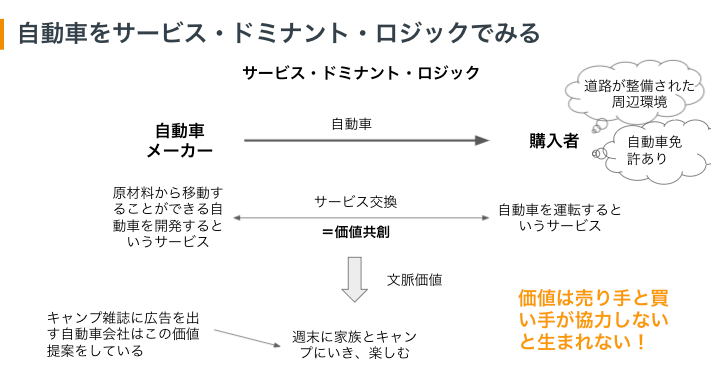

サービス・ドミナント・ロジック

サービス・ドミナント・ロジックでは、価値共創、つまり価値とは企業と顧客がともになって生み出すものだという視点となります。同じく自動車の例で考えてみましょう。

まず自動車メーカーは先の通り、購入者に価値を提供することはできません。自動車メーカーができているのは、ナレッジやスキルによって鉄の塊を自動車という形にするということだけです。このようなナレッジやスキルをサービス・ドミナント・ロジックでは、「サービス」として定義しています。

サービスと言うと、いわゆる無形のものを想像するかもしれません。しかしサービス・ドミナント・ロジックでは、有形財においても技術者のナレッジやスキルが埋め込まれており、製品を通して顧客に価値を提案していると考えています。

そして自動車は購入者に運転するスキルがないと動かすことができず、「移動したい」という価値は生まれません。この「運転することができるというスキル」のことをサービス・ドミナント・ロジックでは先と同じように「サービス」とみなします。

つまり企業と購入者の双方のナレッジやスキルを交換することで、つまりサービスを交換しあうことで初めて価値が生まれるということになります。これが価値共創ということです。

そしてもう少し考えないといけないのは、車の購入者には移動したいと思う背景があるということです。会社への通勤で利用したいのか、家族でキャンプやスキーに行くために利用したいのかで、必要となる車は変わります。キャンプやスキーに行くなら4WDが好ましいですよね。そうなると、自動車メーカーは4WDの車を作るための「サービス(ナレッジやスキル)」が必要になります。このように顧客の持つ背景によって価値が判断されるため、文脈価値と呼びます。

そして4WDを必要とするようなサービスを必要とする消費者に対して価値提案をしていく必要があります。キャンプ雑誌で広告に出すようなプロモーションなどです。

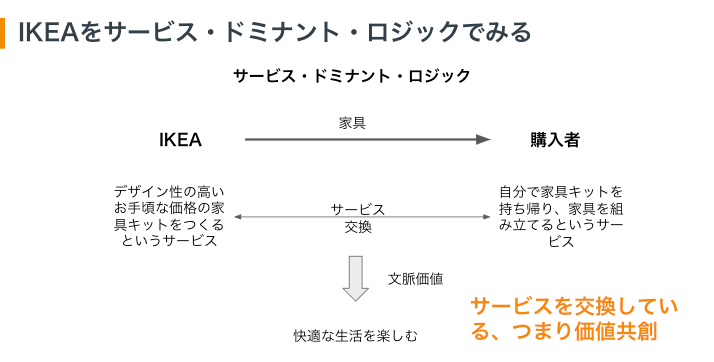

IKEAをサービス・ドミナント・ロジックで見る

もう少し理解を深めるために、IKEAで考えてみましょう。

IKEAでは完成品を提供するのではなく、組み立てキットを提供しています。組み立てキットを提供できるサービスがあるということですね。そして購入者は、組み立てキットを持ち帰り組み立てることができるというサービスがあり、両者のサービスが交換されることで、初めて家具として成り立ちます。それによって快適な正解津を楽しむという文脈価値が生まれていると見ることができます。

サービス・ドミナント・ロジックとカスタマーサクセス

こう見ていくと、サービス・ドミナント・ロジックの考え方はカスタマーサクセスをどうやっていったらいいのか、という際に非常に役立つ視点であると感じませんでしょうか。

サービス・ドミナント・ロジックは、企業のみでは価値の最大化を実現することができず、企業と顧客が一緒になって価値を共創するという世界観に立つ。すなわち、経営活動のゴールは、交換価値の最大化にとどまらず、その後の「使用価値」を最大化することになる

サービス・ドミナント・ロジック:先進企業事例に見る「価値づくり」の世界観 | 価値共創が生み出す競争優位の源泉|DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー https://www.dhbr.net/articles/-/2698?page=2

上記は引用の通り、価値提供はできず共創することでしか価値は生まれないということです。例えばSaaSにおいても、ただ導入してもらうだけでは価値は生まれません。利用者側のサービスが必要なためです。まさにこれはカスタマーサクセスでいうオンボーディングやコミュニティなどに連動していきます。

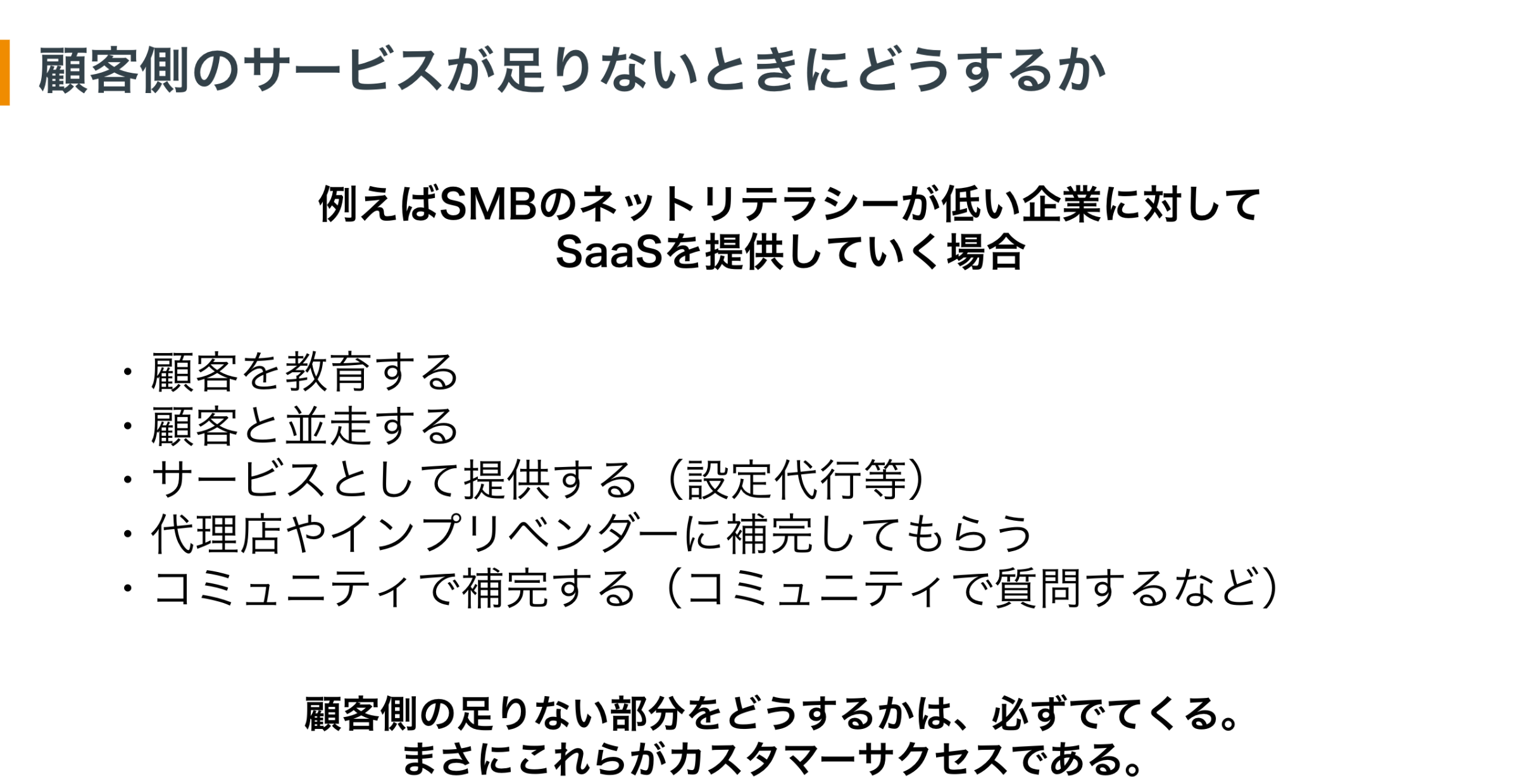

顧客側のサービスが足りていないとき、どうすればいいのか

例えば、あまりネットリテラシーが高くない業種であったり、中小企業であったり、地方企業であったり、そういった企業に対してSaaSを提供するのはどうしても使いこなしてもらいづらく、導入ハードルもありますが、定着させる難易度がどうしても高くなります。

これは顧客側でのサービスがない、先の自動車の例で言えば車を運転するスキルがないという状態です。こうなると、その足りないサービス部分を補っていかなければなりません。

このような場合には

-

顧客を教育する

-

顧客と並走する

-

プロフェッショナルサービスとして提供する(設定代行等)

-

代理店やインプリベンダー、コンサルなどに補完してもらう

-

コミュニティを構築し補完する(コミュニティ内で問題解決してもらう)

といったような取り組みをすることで補完していくことになります。これらがカスタマーサクセスと言えるのではないでしょうか。

サービス・ドミナント・ロジックの視点でカスタマーサクセス施策を考えるという可能性

このように顧客がどのようなサービス(スキル・ナレッジ)を提供できるかによって価値が共創できるかが左右されます。良いプロダクトだとしても顧客にナレッジやスキルがなければ価値がない、ということで解約されていってしまうでしょう。顧客の状況を見極め、そこを補完するようなカスタマーサクセス施策を実行していくことが重要です。他の会社がコミュニティをやっているからやればいい、という考えではなく顧客のナレッジやスキルをしっかりと理解し、その上で適切な施策を行っていかなければならないでしょう。

一方で足りない部分を企業側がサービスとして提供するというのも限度があります。最近はプロフェッショナルサービスも合わせて提供するような企業が増えてきているように思いますが、どうしてもその部分はシステムと比べてスケールがしづらいという課題があります。そのような難しいところをどう解決していくのか、ここが企業の腕の見せどころなのかもしれません。

この記事を書いたライター

小原良太郎

アディッシュの執行役員経営戦略本部長。経営戦略やマーケティングなどを担当。前職ではMarTech SaaSでマーケからカスタマーサクセスまでマネジメント。