カスタマーサポートにおける効率的な新人育成の進め方

桑折 茉莉花

2025.11.10

カスタマーサポートにおいては、お客様からの期待に応えるため、「正確さ」と「スピード」を両立させた対応が欠かせません。

ところが、新人オペレーターが独り立ちするまでには一定の時間がかかり、その間は既存メンバーの業務負担が増えてしまうのが現場の悩みの一つです。

実際、私たちメールサポートチームでも、新人がなかなか独り立ちできず、研修が長期化してしまい、現場が悲鳴を上げるという苦い経験があります。

また、独り立ちが遅れることは、新人本人にとっても心理的負荷となり、学習効率や定着率に影響を及ぼす要因にもなります。

研修期間が長引くとどうなるか?

現場側の負担

- 育成のリソースが奪われ続ける

- 本来の対応業務に集中すべき熟練オペレーターが、研修やフォローに時間を割かれ、稼働効率が下がる

- 既存メンバーの疲弊

- フォローと通常業務を並行するため、ベテランや中堅に稼働負荷が集中し、疲弊やモチベーション低下につながる

- 品質リスクの拡大

- 「まだ任せられない新人」と「手一杯の既存メンバー」が混在する状態が長引くと、品質や対応スピードにムラが出やすい

新人側のデメリット

- 知識・スキルが定着しにくい

- サポートを受けながらでは「自分で考えて判断する力」が育ちにくく、知識やスキルが本当の意味で身につかない

- 主体性が育たない

- いつまでも「教えてもらう側」に留まってしまい、自分で工夫する姿勢や自走力が磨かれにくい

- 心理的負担が増える

- 「まだ独り立ちできない」という状況が長引くと、期待に応えられない不安やプレッシャーでストレスが蓄積する

このような状態が続くと、現場が疲弊するだけでなく、新人の退職リスクも高まり、これまでに投じた研修リソースが無駄になる結果に繋がりかねません。

だからこそ、いかにして新人を早期に戦力化できるかは、サポート組織の成長や安定に直結する重要なテーマとなります。

単なるスキル習得だけでなく、「現場で迷わず対応できる自信を育てる」ことが、チーム全体のパフォーマンス向上やお客様満足度の最大化につながります。

本記事では、私たちのメールサポートチームが実際に取り入れている”新人オペレーターを効率的かつ安心感を持って育成するための具体的な進め方”をご紹介します。

これから新人育成に取り組む方や、研修手法の改善を検討している方にとって、現場でそのまま活用できるヒントとなれば幸いです。

育成期間の目安を設定する

まずは、いつまでに独り立ちしてもらうかを明確にすることが重要です。

冒頭でもお伝えいたしましたが、育成期間が長ければ長いほど現場は疲弊していきます。

私のチームでは最短で1ヵ月、最長で3ヵ月以内を目安とし、業務や習熟度に応じて期間を設定しています。

ゴールを定めることで、育成プランに具体性を持たせることができます。

教育ステップを段階的に設計する

育成の段階でどのような知識・スキルを身につけるべきかを定義し、順序立てて教えることで、学習負荷の分散と習得スピードの両立が可能になります。

主なステップは以下の通りです。

-

- サービス概要、案件内容、使用ツール、用語の学習

- 文面作成における注意点や社内ルール学習、テスト

- メール操作の実演(画面を見せながら実務を紹介)

- 挨拶やお礼などのシンプルな問い合わせから実際に対応を開始

- 習熟度に応じて徐々に難易度の高いカテゴリに対応範囲を広げていく

いきなり全てを教えるのではなく、“少しずつ成功体験を積んでもらう”ことが大切です。

習熟度に応じてフォロー体制を調整する

ある程度操作や判断に一定の安定感が出てきたら、段階的にWチェック(ダブルチェック)体制を解除していきます。

これにより、育成担当者の負担を軽減すると同時に、新人自身も自立を意識しながら業務に取り組むことができます。

すべてのカテゴリを一通り経験した後は、”質疑シート”を活用し、自身で問い合わせ内容の確認・調査・文面作成までを行ったうえで、先輩メンバーに確認依頼を実施するフェーズへと移行します。

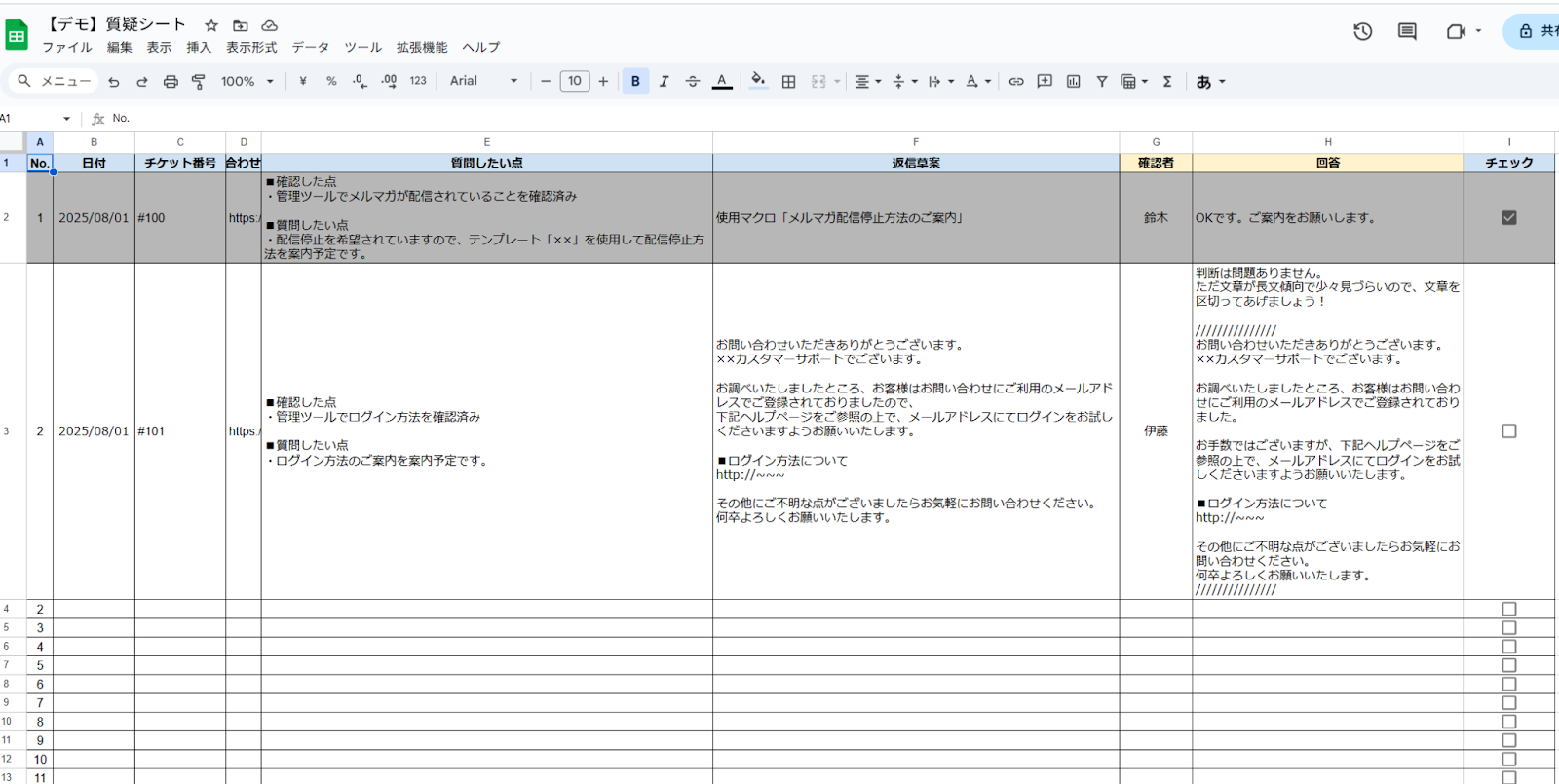

◆質疑シート ※画像はデモデータです

この質疑シートは以下のような効果もあります。

-

- 新人自身の復習・思考の定着に役立つ

- テキストでやり取りすることで、作文力が向上する

- チーム全員で確認できるため、育成の進捗や新人の得手不得手が可視化できる

始めのうちは全件を質疑シートでチェックしますが、習熟度によって質疑シートでチェックするカテゴリを減らし、新人が1人で対応できる範囲を広げていきます。

独り立ちの判断基準を明確にする

質疑回数が減り、対応品質も安定してきた段階で「独り立ち」と判断します。

この判断は育成担当者だけでなく、チーム全体で進捗を共有・評価しながら進めることが理想です。

また、独り立ちした後も定期的なフォローや振り返りの時間を設けることで、さらなる成長を促すことができます。

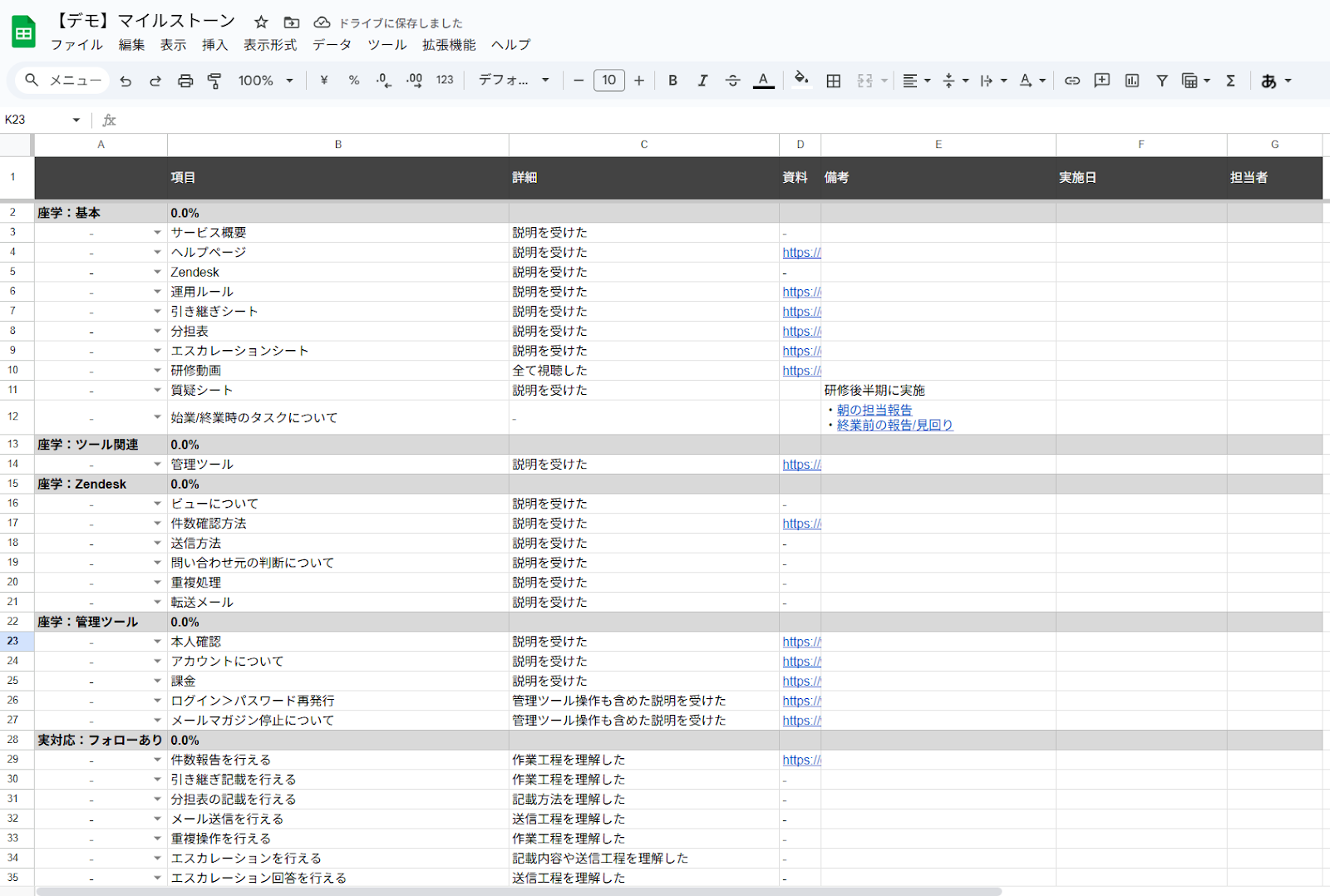

マイルストーンを作成して育成を可視化する

今後も人員の入れ替わりが発生することを想定し、案件ごとの研修マイルストーンを事前に作成しておきます。

マイルストーンの主な効果

-

- 何を、どの順番で、どの粒度で教えるかを可視化

- 育成担当者が誰であっても同等の品質で新人を育成できる体制を構築

- 属人化を防ぎ、チームとして安定した育成プロセスが実現可能

◆マイルストーン ※画像はデモデータです

育成において大切にしていること

最後に、新人育成において私たちが重視しているポイントをご紹介します。

-

- 小さな成功体験でも積極的に褒める姿勢

- ミスを責めない・安心して質問できる環境作り

- 答えを与えるのではなく、考える時間を必ず設ける

- 調査や問い合わせの主旨を自ら言語化する習慣を促す

新人自身が「なぜこの表現を選んだか」「なぜこの対応にしたか」を言語化できるようになることが、最終的な自走力の鍵になります。

おわりに

現場の繁忙状況や個々の特性によって、育成の進め方は多少異なるかもしれません。しかし、今回ご紹介した育成ステップをベースとすることで、安定した育成とスピーディーな戦力化を両立することが可能になります。

また、属人化を防ぎつつ、一定の品質を保った対応ができるメンバーを継続的に育成できる体制の構築にもつながるでしょう。

この記事を書いたライター

桑折 茉莉花

カスタマーサポート歴8年。 アディッシュ入社後は前職の接客業で培ったお客様対応のスキルを活かしつつ、LDやASVとしてチーム運営にも携わったあとSVに。 視野の広さと細やかな気配りを強みとし、居心地のいいチーム作りを大切にしている。話しやすい雰囲気を意識したコミュニケーションを心がけ、より良いサポート環境や顧客との良好な関係性構築を意識しながら日々業務に取り組んでいる。